01隐秘而危险的杀手

▶老人摔跤肋骨骨折,骨折手术麻醉后却突发呼吸困难,胸外心脏按压和应用血管活性药后进行抢救,需要及时溶栓治疗。

▶高龄孕妇在家久躺,待产住院检查时凝血异常,超声检查提示静脉血栓形成可能,会诊之后,需行下腔静脉滤网放置手术。

▶中年女性鼻咽癌三年,入院诊断发现,鼻咽癌伴全身广泛性扩散,合并弥散性血管内凝血,需行溶栓治疗。

上述案例中,各患者或因不同原因住院,但有一个共通的并发症—隐匿而又危险的血栓性疾病。在入院检查时,医院会对入院病人进行常规检测,如血常规、肝功能、肾功能、术前八项以及凝血七项等常规检测,却难免有时忽略可能并发的血栓性疾病。特别是下肢骨科手术,突然发生的血栓性疾病,如肺血栓栓塞症有时会让外科医生措手不及,成为患者手术时隐秘而危险的杀手。

02 血栓性疾病

肺血栓栓塞症(Pulmonary Thromboembolism,简称PTE)的最主要血栓来源就是深静脉血栓(Deep Vein Thrombosis,简称DVT),多发于下肢或骨盆深静脉,两者具有同样易患因素,可视为同一疾病在不同阶段、不同部位的两种临床表现形式。而如果将动脉血栓栓塞性疾病考虑进来,血栓栓塞性疾病越来越成为全球性的重大健康问题,是导致全球人口死亡的第一位原因[1]。

血栓性疾病主要包括两个方面:(1)静脉血栓栓塞性疾病:即静脉血栓栓塞症,包括PTE和DVT;(2)动脉血栓栓塞性疾病:包括急性冠状动脉综合征(Acute Coronary Syndrome,简称ACS)、心房颤动(简称房颤)、动脉缺血发作、脑卒中等[1]。

而在前述案例看到的弥散性血管内凝血(Disseminated Intravascular Coagulation,DIC)是在许多疾病基础上,致病因素损伤微血管体系,导致凝血活化,全身微血管血栓形成、凝血因子大量消耗并继发纤溶亢进,引起以出血及微循环衰竭为特征的临床综合征。DIC是众多疾病复杂病理过程中的中间环节,其主要基础疾病或诱因包括:严重感染、恶性肿瘤、病理产科、手术及外伤等[2]。

03 血栓性疾病的常规检测

常规的凝血功能检测,主要针对出凝血功能进行检测,而对于疑似血栓性疾病,还会采用超声、CT、造影等影像学方法对血栓进行排查。但如果凝血功能未见异常,则可能忽视血栓性疾病的存在,导致危急情况的产生。

另一方面,如果存在基础疾病,如严重感染、恶性肿瘤、产科、白血病、创伤和药物等,则可能发生起病急骤、发展迅速,预后极差的弥散性血管内凝血(DIC)。DIC患者发病的严重程度不一,且涉及到多个生理系统,有的临床症状及体征不明显使原发病复杂化,若不及时诊治,常危及患者生命[3],而常规凝血检测在pre-DIC和DIC的辅助诊断上显得有些捉襟见肘。

而当进入抗凝、溶栓治疗时,常规会使用D-二聚体进行连续监测,但临床也需要对溶栓效果进行更为精准地监测。

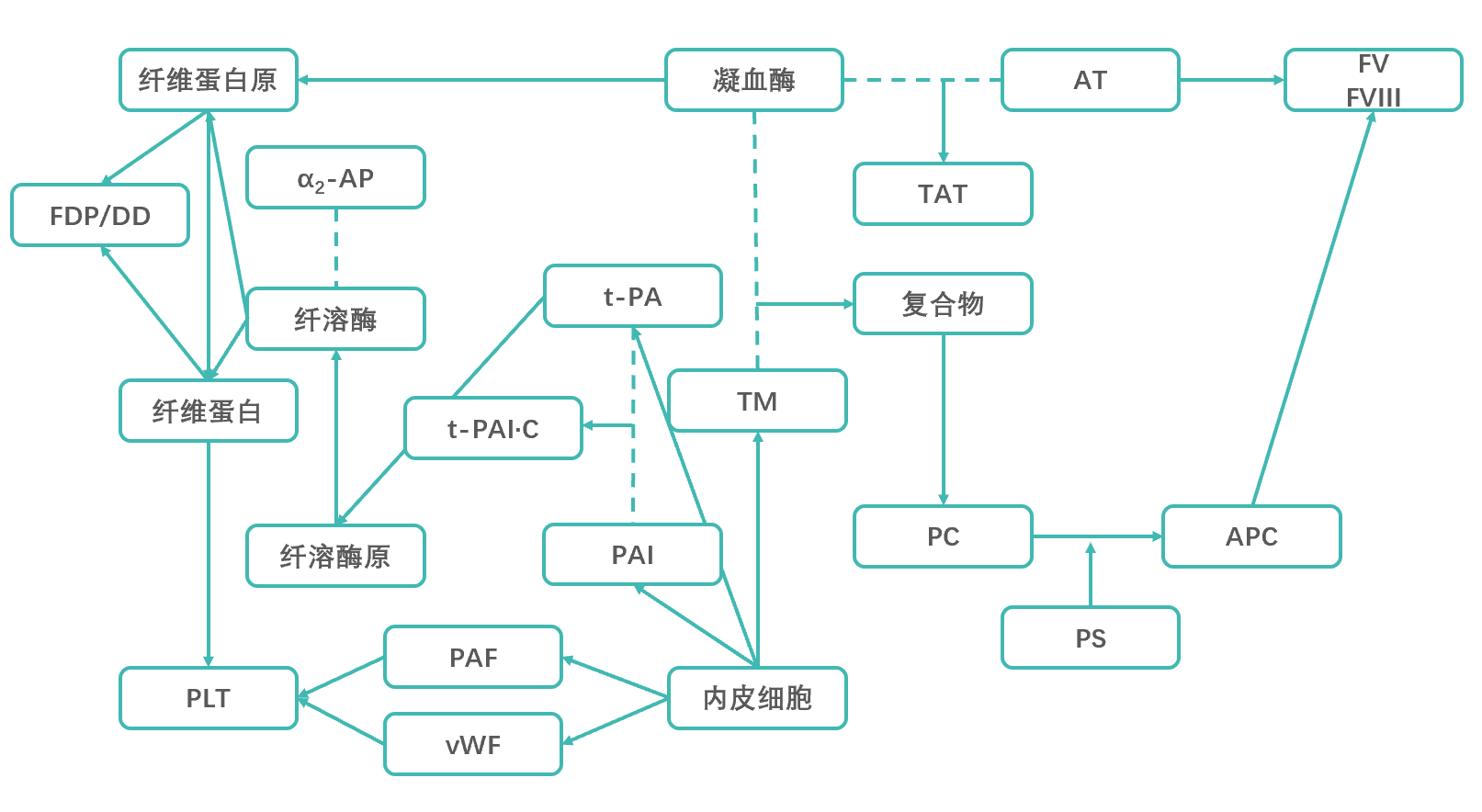

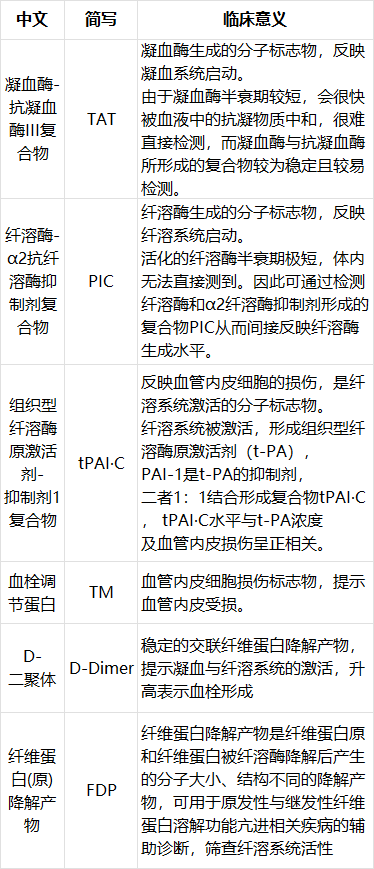

04 血栓新型分子标志物

针对上述的痛点,近年来对凝血新型分子标志物的研究与应用也逐渐增多。其中最引人关注的就是血栓四项--凝血酶-抗凝血酶III复合物(TAT)、纤溶酶-α2抗纤溶酶抑制剂复合物(PIC)、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(tPAI·C)和血栓调节蛋白(TM)。上述血栓四项联合D二聚体(D-Dimer)和纤维蛋白(原)降解产物(FDP)组成血栓套餐,可以更早期、更敏感、更全面的检测凝血、纤溶、内皮系统,早期识别血栓发生可能,全面监测血栓发展风险,有效指导凝血药物的使用。

弥散性血管内凝血诊断中国专家共识(2017年版)就已经提及分子标志物凝血酶-抗凝血酶III复合物(TAT)有诊断意义,被用于DIC早期诊断[2]。

急性出血性凝血功能障碍诊治专家共识(2020年版)中对血栓四项检测的临床价值进行了详细阐释。TAT升高可早期预测血栓形成和复发风险、早期预测DIC风险。PIC是直接反映纤溶系统激活程度的生物标志物。tPAI·C对DIC、动/静脉血栓均有提示作用,是静脉血栓栓塞症及心梗的风险指标,此外该指标对DIC诊断具有重要价值,血浆水平升高提示DIC可能、血管内皮细胞损伤、血栓形成。TM是内皮细胞受损的标志物,TM升高提示血管内皮损伤,可见于脓毒症、肾功能受损、急性肺损伤等。该共识总结到,通过临床表现和实验室检查可以发现凝血功能障碍,而凝血新型分子标志物有助于早期识别凝血功能障碍[4]。

在危重症患者中,血栓四项对凝血功能的辅助诊断有重要意义。有学者探讨了血栓四项、D-Dimer和FDP在危重症血栓性疾病患者中的应用,发现凝血标志物TM,TAT、PIC、D-Dimer和FDP对危重症患者静脉血栓形成,具有良好的监测作用[5]。脓毒症及创伤分别作为血栓型DIC及纤溶型DIC的典型代表疾病,也说明新型凝血分子标志物在区分DIC亚型方面的重要作用,特别在创伤失血性休克向脓毒症休克转化时,有重要诊断价值[6]。

另外一个血栓性疾病的检测场景则是妊娠与产后。考虑到妊娠中晚期是孕妇发生下肢深静脉血栓主要时期,病理特征为下肢红肿压痛、活动受限,严重者可于产后发展为静脉系统血栓栓塞症,是危及孕产妇及围产儿生命重要原因之一。有研究专门讨论血栓四项预测孕中晚期孕妇深静脉血栓的价值,文中指出,TAT、PIC、TM、t-PAI·C水平升高可反映早期DVT发生时内皮细胞损伤和凝血纤溶系统失衡情况,指标联合检测对妊娠期发生DVT有较高预测价值[7]。

05 血栓四项与D-Dimer、FDP临床意义

血栓四项与常规凝血七项联合应用,可在早期更敏感、可靠的监控临床血栓的发生与形成、术后血栓与出血情况、Pre-DIC的状态、溶栓治疗的效果和血管内皮系统损伤等情况,有助于凝血功能的全面评估。

06 凝血整体解决方案

血栓四项可作为常规凝血检测项目的强力补充。中元汇吉重磅推出化学发光平台检测血栓四项、FDP和D-Dimer,强势补充YX系列MOCAT™光磁一体凝血平台。

中元汇吉全自动凝血分析系统YX系列

上:YX2000 下:YX3000

参考文献:

[1].《中国血栓性疾病防治指南》专家委员会.中国血栓性疾病防治指南[J].中华医学杂志,2018,98(36):2861-2888

[2].中华医学会血液学分会血栓与止血学组.弥散性血管内凝血诊断中国专家共识 (2017年版)[J].中华血液学杂志, 2017, 38(005): 361-363 .DOI:10.3760/cma. j.issn. 0253-2727.2017. 05.001.

[3].梅恒,胡豫.《中国弥散性血管内凝血诊断积分系统》解读[J].临床血液学杂志,2017,30(4):4.DOI:CNKI:SUN:LCXZ.0.2017-04-001.

[4].邵勉,薛明明,王思佳,等.急性出血性凝血功能障碍诊治专家共识[J].中华急诊医学杂志,2020,29(6):780-787.